体外受精の治療は、卵胞の発育から胚移植まで、いくつもの工程を経て進みます。

そのなかでも「採卵から受精にいたるまで」は、まさに生命が生まれる第一歩。

今回は、採卵された卵子がどのように取り出され、培養士の手で大切に扱われていくのかを

一緒に見ていきましょう。

採卵とは?

といっても、卵子だけを採取するわけではありません。実際、超音波で確認できるのは大きく育った卵胞で、その中に入っている卵子を確認することはできません。卵子は、人の細胞の中で一番大きいのですが、それでも約0.1mmです。

この卵子を採取するために、卵胞に針を刺し、卵胞液ごと吸引して採取します。この卵胞液を顕微鏡で確認して、卵子があるかどうかを確認します。これを検卵といいます。

卵胞液は淡黄色で、これを培養液に入れて卵子を探します。

素早く見つけることが大切です。なにより、小さな卵子にとって体外の環境はとても過酷だからです。

採れたて卵子の姿

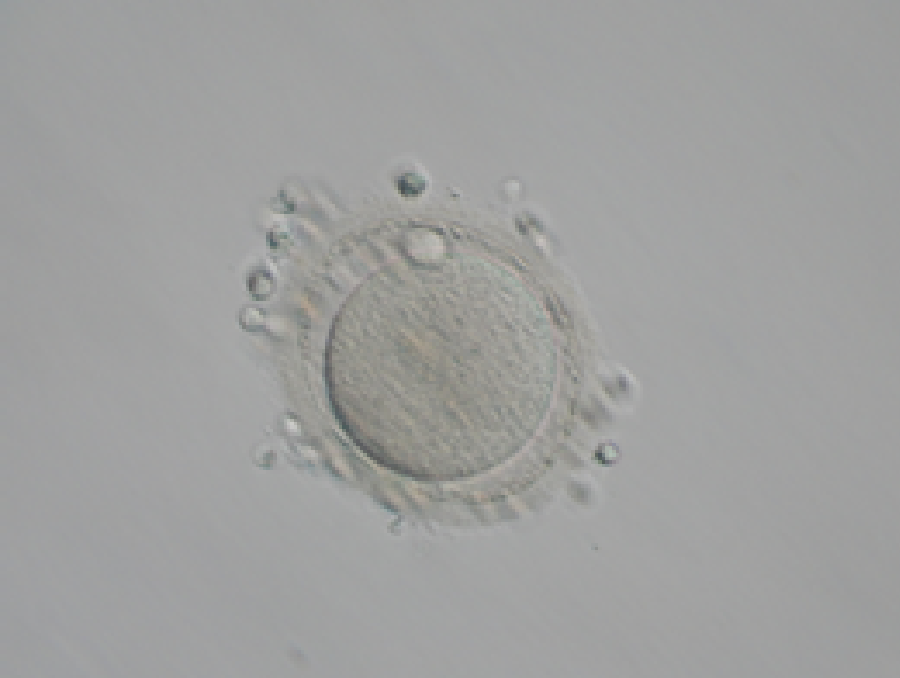

写真の中央右下にあるのが卵胞液の中から見つけ出されたばかりの卵子です。

「こんなモヤっとしてるの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

または「私の見た卵子と違う」と思った方もいらっしゃるでしょう。

モヤっとして見えるのは、卵子の周りに顆粒膜細胞(卵丘細胞)がついているからです。 胚培養士は、卵胞液の中から顆粒膜細胞がついた状態の卵子を探します。

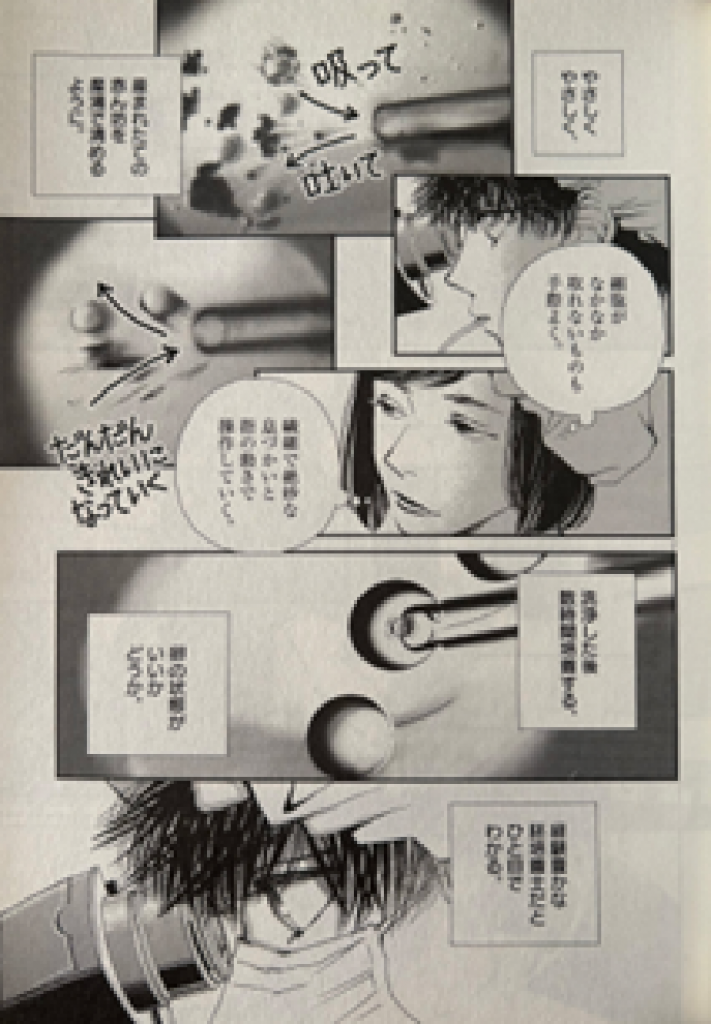

顕微授精(ICSIとも言います)をするために

顕微授精を行うときには、卵子が成熟しているかどうかを確認するために顆粒膜細胞を除去します。ヒアルロニダーゼというヒアルロン酸を分解する酵素の入った培養液の中で、酵素の力を借りて顆粒膜細胞を除去していきます。

その様子は、『胚培養士ミズイロ』第1巻・第5話に描かれています。 ピペットに吸い上げて、出してを繰り返し行うことで、だんだんと顆粒膜細胞がほぐれて、きれいになっていきます。

その後、卵子の成熟具合や状態を確認します。

確認するのは、大きさ、第一極体の有無、透明帯の状態、色や形などを見ます。12時の方向に見える小さな丸は、第一極体です。これが見えたら、成熟した卵子(MII期)であることがわかります。

ちなみに、通常の受精法 c-IVF (コンベンショナルIVF:ふりかけ法とも言います)の場合は、顆粒膜細胞は除去しません。

ディッシュの中で、精子は顆粒膜細胞をくぐり抜けて、透明帯を通過後に卵子の細胞質と結合し、受精します。

卵子のまわりを包む顆粒膜細胞をていねいに取り除き、成熟した卵子(MII期)であることを確認できたら、いよいよ次のステップ、「受精」の瞬間を迎えます。

次回は、顕微授精の様子を中心に、卵子と精子が出会う奇跡の瞬間を追っていきます。

<<ミズイロと学ぶ!‒ 第4話 45歳の卵子と若い時に凍結した卵子、その違いは?(その2)

ミズイロと学ぶ!‒ 第5話 採卵された卵子が精子と出会うまで(その2)>>

ART ASRM Cell誌 COVID-19 DNA IFFS2025 IVF Nature誌 PGT-A X染色体 Y染色体 おかざき真里 がん オーク会 ゲノム ジネコ タイムラプス培養 ダウン症候群 プレコンセプションケア ミズイロ 不妊治療 体外受精 保険適用 個別化医療 副作用 医療法人オーク会 卵子凍結 培養士 妊娠 妊娠率 子宮内膜ポリープ 子宮内膜症 新生突然変異 染色体 染色体検査 染色体異常 流産 生殖医療 着床率 細径子宮鏡 胚培養士 遺伝カウンセリング 遺伝子 遺伝的多様性 遺伝的要因