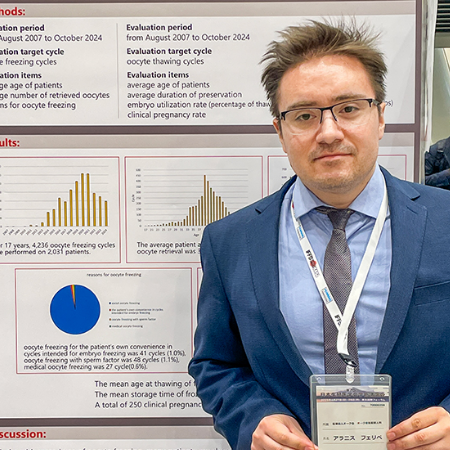

17年間の卵子凍結・融解データから見えたこと ― オーク会の疫学的解析より

IFFS2025では、当院からもう一題、卵子凍結に関する長期的な解析結果について発表しました。

タイトルは「Epidemiological analysis for all patients during oocyte freezing and thawing cycles at Oak Clinic, Japan over 17 years(日本における卵子凍結・融解サイクルの17年間にわたる疫学的解析)」です。

オーク会では2007年から卵子凍結を開始し、医学的・社会的な目的を問わず、幅広い患者さまに対応してきました。今回の解析では、2007年8月から2024年10月までの17年間にわたる、計4,236周期の卵子凍結データをまとめ、実際の融解・移植の結果も含めて分析しています。

主な解析結果

- 対象は2,031人、4,236周期の卵子凍結

- 卵子採取時の平均年齢:39.9歳

- 1周期あたりの平均採卵数:8.3個

- 融解された卵子数:6,209個

- 移植または胚凍結に使用された卵子数:2,207個

- 凍結卵子の平均保存期間:約650日(約1.8年)

- 凍結卵子を用いた妊娠数:250件

注目ポイント

凍結時の年齢と同年齢で行った新鮮胚移植と、凍結融解卵子を用いた移植の臨床妊娠率を比較しても、有意な差は見られませんでした。これは、近年の凍結・融解技術の進歩によるものと考えられます。

さらに、長期保存による卵子の質の低下も認められず、適切な管理のもとでは長期間にわたって卵子の質を保つことができるという点でも、非常に意義のある結果となりました。

卵子凍結は「未来への選択肢」

今回の解析は、卵子凍結が医学的な理由(がん治療前の温存など)だけでなく、将来の妊娠に備えた社会的な目的としても有効であることを示しています。

特に「今は妊娠のタイミングではないが、将来の可能性を残しておきたい」と考える女性にとって、大きな支えになる技術です。

今後に向けて

卵子凍結は単に「保存すること」が目的ではなく、その後に「使えること」「妊娠につながること」こそが大切です。

私たちは今後も、凍結・融解技術の精度向上に努めるとともに、患者さま一人ひとりに合った治療の選択肢を提供していきたいと考えています。